- Ir a p;gina inicial

- Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia 2017

- Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia 2017

Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia 2017

El documento que a continuación se presenta recoge los elementos más significativos de la actividad desarrollada en el año 2017 por la Oficina para la Infancia y la Adolescencia del Ararteko. Recordamos un año más su formato de Informe anexo, esto es, un documento que, siendo parte de un todo integrado como es el informe anual del Ararteko 2017 al Parlamento Vasco, es susceptible de ser leído de manera independiente. Refleja así la realidad organizativa y funcional de la institución en lo concerniente a este colectivo especialmente vulnerable: formando parte indisoluble de la actividad de la institución del Ararteko, la preocupación, el interés y las actuaciones que garanticen el cumplimiento de sus derechos son realizadas desde una visión transversal que prioriza el interés superior del menor cualquiera que sea el ámbito o la esfera de la vida afectada. En línea con lo expuesto, a lo largo del texto se citan o se hacen llamadas a contenidos y apartados del informe general, de igual manera que en este se remite al Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia cuando, bien en un sitio o en otro, se entra en consideraciones particulares, de mayor calado o detalle.

La información se estructura en cinco capítulos y un sexto de anexos y normativa sectorial. El primero marca el contex-

to normativo sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes en el que se desarrolla la actividad de la oficina.

El capítulo II, el más extenso de todos ellos, expone las principales problemáticas observadas desde la actividad propia de la institución del Ararteko, agrupadas en torno a los derechos comprometidos en ellas. Un repaso a las actuaciones emprendidas y los aprendizajes obtenidos a raíz de las quejas presentadas por la ciudadanía, las visitas de inspección realizadas, las investigaciones de oficio, los encuentros con responsables públicos y organizaciones sociales, la participación en foros, jornadas, congresos y encuentros de profesionales.

El capítulo III se detiene en la actividad desarrollada por nuestro órgano de participación de niños, niñas y adolescentes por excelencia: el Consejo de Infancia y Adolescencia.

El capítulo IV aglutina diversas actuaciones bajo el nexo de contribuir a la creación de una cultura de respecto a los derechos de la infancia.

El capítulo V, por último, ejerce de cierre del documento a modo de recapitulación, en él se incluye una valoración del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Capítulo I

CONTEXTO NORMATIVO

La actividad desarrollada por la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko a lo largo de 2017 se orienta conforme a los principales ejes estratégicos de la institución y en un contexto social y normativo al que intenta responder y que, a su vez, limita y condiciona la forma concreta en que lo hace.

El reconocimiento de derechos a la infancia y adolescencia es reciente. Su consideración como personas sujetos de derechos ha sido posterior, aunque paralela al reconocimiento de los derechos humanos por parte del derecho internacional humanitario y a su protección en los ordenamientos jurídicos estatales.

En diciembre del año 1990 España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada unánimemente por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989. La CDN constituye el catálogo universalmente aceptado de derechos de los niños y niñas, estableciendo a su vez las obligaciones de los Estados de respetarlos, garantizarlos y hacerlos efectivos.

La Convención establece en sus primeros artículos los dos principios fundamentales que deben orientar todas las acciones institucionales en materia de infancia: el principio de no discriminación y el interés superior del menor. A partir del artículo 6 desgrana cuatro grandes grupos de derechos, a saber: Provisión, refiriéndose al derecho a poseer, recibir o tener acceso a ciertos recursos y servicios, a la distribución de los recursos entre la población infantil y adulta; Promoción, apuntando al derecho al desarrollo integral y los más altos niveles de salud y educación; Protección, que consiste en el derecho a recibir cuidado parental y profesional, y a ser preservado de actos y prácticas abusivas; y Participación, que expresa el derecho a hacer cosas, expresarse por sí mismo y tener voz, individual y colectivamente.

Deben considerarse, además, otras dos premisas: la indivisibilidad de los distintos derechos y su interrelación, y la responsabilidad compartida de padres y madres, entorno familiar, instituciones y sociedad en su conjunto de velar por el bienestar de todos los niños y niñas.

Aun siendo opcionales (facultativos), España también ha firmado y ratificado los dos protocolos de la Convención sobre

los Derechos del Niño, que abundan en algunas cuestiones de protección, a saber el Protocolo facultativo de la CDN relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, el Protocolo facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como el III Protocolo facultativo de la CDN relativo a un procedimiento de comunicaciones, que establece un mecanismo para que los niños, niñas y/o sus representantes puedan presentar una denuncia ante un comité internacional especializado en la defensa de sus derechos, cuando crean que éstos han sido vulnerados, ampliando y fortaleciendo así el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

En 2017 el Comité de los Derechos del Niño ha realizado buena parte del proceso dirigido al seguimiento del grado de cumplimiento de los derechos contemplados en la CDN en el Estado español.

Como es sabido, todos los Estados Parte firmantes del tratado internacional se comprometen a la implementación de medidas para garantizar el disfrute efectivo de sus derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes de su país, así como a colaborar en las tareas de seguimiento que el Comité de los Derechos del Niño articule. El proceso definido a tal fin establece que los Estados Parte emitan informes al Comité con una periodicidad cuatrienal y que este, tras su análisis, formule unas observaciones que servirán de guía al país para el siguiente período.

Como ya se anunciaba en el informe de esta oficina correspondiente a 2016, en mayo de aquel año el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, presentó el V y VI Informe de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus Protocolos Facultativos (los dos primeros, ya que el tercero entró en vigor en abril de 2014), en el que se presentaban las principales reformas en respuesta a las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos de Niño en 2010 y, en general, la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en España. La información procedente de las comunidades autónomas se había obtenido a través de la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia y del Observatorio de la Infancia, con aportaciones de las instituciones públicas y de la sociedad civil representada.

En marzo de 2017 finalizaba el plazo para la presentación de informes complementarios al emitido por el Estado Parte a cargo de organizaciones sociales y de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, proceso en el que el Ararteko tomó parte con la remisión del “Informe complementario al V y VI Informe de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus Protocolos Facultativos. Comunidad Autónoma de Euskadi”. La aportación del Ararteko en el seguimiento que el Comité de los Derechos del Niño realiza a España con respecto al grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y, en definitiva, a la valoración acerca del ejercicio efectivo de sus derechos por parte de niños, niñas y adolescentes se circunscribe a la realidad vasca y a la actuación de las administraciones vascas. En un Estado configurado por comunidades autónomas con muchas e importantes competencias transferidas y siendo la Comunidad Autónoma de Euskadi una de las que mayores cotas de autonomía presenta, esta institución estimaba que la información que se trasladaba podía resultar de interés para complementar el informe emitido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, bien porque aportara mayor detalle de algunas realidades, bien porque recogiera iniciativas y valoraciones distintas, todas ellas, reiteramos, vinculadas a la realidad del territorio de Euskadi.

El contenido del documento no deriva de una investigación expresamente realizada para su elaboración. Recoge, por el contrario, información sobre ámbitos, cuestiones, situaciones en relación con los que este Ararteko ha intervenido en el período temporal correspondiente al periodo objeto del seguimiento del Comité. Ámbitos, cuestiones y situaciones sobre los que el Ararteko tiene una opinión fundada. El informe no trata, por consiguiente, de realizar una exposición-valoración global de todo lo que sucede en Euskadi concerniente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes vascos, sino de presentar aquellos elementos de su actividad más significativos para el objetivo apuntado en el párrafo anterior.

En este mismo proceso, representantes del Ararteko acudieron a la Pre-sesión con el Task Force del Comité de Derechos del Niño celebrada en Ginebra en el mes de junio, espacio en el que el grupo de trabajo del Comité conversa con las organizaciones que han remitido los informes complementarios al del Estado Parte. Analizada y valorada toda esta información el Comité remitió en julio la “lista de cuestiones”, mediante la cual se solicita al Estado información adicional sobre un determinado número de cuestiones. Tras el análisis de la respuesta del Estado español a esta petición de información remitida en el mes de octubre, está prevista para el 22 de enero de 2018 la sesión presencial con el Estado español en Ginebra y en el marco de la 77ª Sesión del Comité de los Derechos del Niño.

Otra actividad del Comité de los Derechos del Niño, como es sabido, es la elaboración de Observaciones Generales, que ofrecen orientaciones para la adecuada interpretación de la CDN en los distintos ámbitos en que ésta debe ser implementada. En 2017 se han aprobado tres nuevas obser-

vaciones, dos de ellas de manera conjunta con otro Comité y a las que nos referiremos más abajo.

La Observación General número 21, elaborada en solitario por el Comité de los Derechos del Niño, dedica su atención a los niños de la calle. Con este estudio el Comité pretende ofrecer a los Estados orientación bien fundamentada sobre cómo desarrollar estrategias nacionales amplias y a largo plazo sobre los niños de la calle, haciendo uso de un enfoque integral de derechos humanos y contemplando mecanismos tanto de prevención como de respuesta que se ajusten a la Convención sobre los Derechos del Niño. Realmente, la CDN no hace referencia explícita a los niños de la calle, pero todas sus disposiciones son aplicables a estos niños y niñas, que experimentan la vulneración de la gran mayoría de sus artículos.

Citada de manera inexcusable la Convención sobre los Derechos del Niño como tratado internacional referencial para los derechos de niños y niñas, no podemos olvidar, sin embargo, que éstos no se encuentran solo en la CDN: en otros tratados internacionales firmados y ratificados por España hay niños, niñas y adolescentes comprometidos y afectados.

En consecuencia, es preciso conocer el contenido de estos tratados internacionales, así como la actividad de los Comités que realizan sus seguimientos para poder incidir en ellos. Es esta la perspectiva adoptada ya por los citados Comités, que han comenzado a realizar algunos trabajos de manera conjunta. Es éste el caso de las dos Observaciones Generales citadas párrafos arriba, realizadas de manera conjunta entre el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW por sus siglas en inglés). Las Observaciones Generales nº 22 y 23 (3 y 4 para el CMW) abordan los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración internacional y se aprobaron al mismo tiempo, pues, aun cuando son documentos independientes por derecho propio, ambas se complementan y deben interpretarse y aplicarse de manera conjunta.

Los Comités reconocen que el fenómeno de la migración internacional afecta a todas las regiones del mundo y a todas las sociedades y, cada vez más, a millones de niños, niñas y adolescentes. Consideran que, aunque la migración puede ser positiva para personas, familias y comunidades más amplias de los países de origen, tránsito, destino y retorno, las causas de la migración, en particular la migración en condiciones no seguras o irregular, a menudo están directamente relacionadas con violaciones de los derechos humanos. En este contexto, las Observaciones se refieren a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes, ya sea que hayan migrado con su familia o cuidadores habituales, no vayan acompañados o estén separados, hayan regresado a su país de origen, hayan nacido de padres migrantes en los países de tránsito o de destino, o permanezcan en su país de origen mientras que uno o ambos padres han migrado a otro país, y con independencia de su situación o la de sus padres en materia de migración o residencia (situación de residencia). El principio de no discriminación de la Con-

vención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados partes a respetar y garantizar los derechos enunciados en la CDN a todos los niños y niñas, ya sean considerados, entre otras cosas, migrantes en situación regular o irregular, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas o víctimas de la trata, inclusive en situaciones de devolución o expulsión al país de origen, y con independencia de la nacionalidad, la situación de residencia o la apatridia del niño/niña o de sus progenitores o tutores

La Observación General nº 22 se centra en “los principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional” y pretende proporcionar una orientación autorizada sobre las medidas legislativas, de políticas públicas y otras medidas de carácter más general que deben adoptarse para proteger plenamente los derechos de los niños en el contexto de la migración internacional. La Observación General nº 23 va desgranando las disposiciones de las dos Convenciones de referencia que estipulan obligaciones concretas relacionadas con los derechos de los niños en el contexto de la migración internacional “en los países de origen, tránsito, destino y retorno”.

En el ámbito internacional, además, conviene tener presente la existencia de diversos tratados ratificados por España -impulsados por organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, entre otrasen materias sectoriales que afectan a los menores: trabajo infantil, sustracción de menores, explotación sexual, adopción internacional, etc.

En el marco de la Unión Europea existe también normativa referida expresamente a los derechos de niños y niñas. De entre ella destacamos la Resolución del Parlamento Europeo sobre una Carta Europea de los Derechos del Niño, de 8 de julio de 1992 (Resolución A-3-0172/92) que propone: la figura del defensor de los derechos del niños y la niña, tanto a nivel estatal como europeo, que reciba sus solicitudes y quejas, vele por la aplicación de las leyes que les protegen e informe y oriente la acción de los poderes públicos a favor de los derechos de niños y niñas; la elaboración de una Carta comunitaria de derechos de la infancia con un contenido mínimo que propone.

Es digna de mención también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (parte del Tratado de Lisboa) que, en lo tocante a menores consagra el derecho del menor a ser oído, la consideración del interés superior del menor y el derecho a mantener contactos con sus proge-

nitores. En su desarrollo, dos hitos importantes: la comunicación «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» de la Comisión Europea (2006), que establece estructuras para reforzar la capacidad de las instituciones de la UE para afrontar los problemas de los derechos del niño y sienta los cimientos de unas políticas basadas en hechos con objeto de acelerar la interacción con los interesados; la «Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» (2011), que se centra ya en un determinado número de medidas concretas en ámbitos en los que la UE puede aportar un auténtico valor añadido, tales como la justicia accesible a los niños, protegiendo a los niños que se hallan en situaciones vulnerables y luchando contra la violencia que afecta a los niños dentro y fuera de la Unión Europea.

La legislación española en materia de protección a niños, niñas y adolescentes sufrió en 2015 una profunda actualización. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil incorporaban modificaciones sustanciales, relevantes en lo tocante a la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

De conformidad con la estructura territorial y administrativa del Estado español, la Comunidad Autónoma de Euskadi, dotada de potestad legislativa, desarrolla la legislación autonómica en materia de protección y promoción de los derechos de los y las menores al aprobar la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, en cuyo Título segundo “De los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de su ejercicio” se desgranan los derechos emanados de la Convención de los Derechos del Niño. El resto de la ley se dedica a regular la protección de los niños y niñas en situación de desprotección y desamparo, por lo que será citada de nuevo al referirnos a la normativa sectorial.

Constatar, por último, que la concreción a nivel interno de los derechos de las personas menores de edad y de los compromisos asumidos en su protección y atención es prolija, ya que afecta a la salud, a la educación, a la protección social y a las situaciones de riesgo y desamparo, a su reinserción social, a la protección de su integridad… Es por ello que se encuentra referida en un buen número de leyes, decretos y demás desarrollos, configurando un marco normativo extenso. Las eventuales novedades producidas en 2017 en esta normativa sectorial serán comentadas en la exposición de sus respectivos ámbitos en el capítulo II de este informe.

Capítulo II

¿VULNERACIÓN DE DERECHOS? QUEJAS, CONSULTAS Y ACTUACIONES DE INICIATIVA PROPIA

Una buena parte de la actividad de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, aunque no su totalidad, se sustancia en la tramitación, esto es, la investigación, el análisis y la valoración de expedientes de queja y consulta. El acercamiento al análisis de estos expedientes de quejas y consultas tiene en este documento específico de la oficina una finalidad eminentemente diagnóstica. Su objetivo fundamental, más allá de ilustrar los datos de actividad, es captar situaciones preocupantes, entender cada uno de estos expedientes como un sensor de la realidad en la que se mueven nuestros niños y niñas. Es así que el interés pueda definirse más por su carácter cualitativo que cuantitativo, pero en todo caso, importante.

Expedientes de queja de o relativos a niños,

niñas y adolescentes: un acercamiento cuantitativo

El número de expedientes de queja en los que, de manera expresa, se cita la presencia o se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes alcanza en 2017 la cifra de 492 que, respecto a la totalidad de los presentados en la institución del Ararteko supone el 16,37% de éstos. Se encuentran incluidos en este cómputo los expedientes de queja a instancia de parte (478), presentados por personas particulares u organizaciones a través de las distintas vías de acceso establecidas (oficinas, web, correo electrónico) y los expedientes de oficio (14), abiertos a iniciativa de la institución para el análisis y seguimiento de situaciones en las que se sospecha cierto grado de vulnerabilidad o atención inadecuada a las necesidades de grupos de niños, niñas y adolescentes.

En los expedientes de queja a instancia de parte, esta institución computa dos supuestos:

Las quejas presentadas directamente por adolescentes y jóvenes.

Las quejas presentadas por personas que representan a niños, niñas y/o adolescentes. En una importantísima proporción esta persona es su padre o su madre, aunque también se da el caso de otros familiares y educadores/educadoras.

En todo caso, en relación con quién presenta la queja, hay que empezar por señalar que, al igual que en el año precedente, en 2017 no se ha registrado ni una sola queja presentada directamente por un niño, una niña o un adolescente. Así, el 100% de las quejas han sido presentadas por personas adultas, que refieren situaciones en las que hay niños y niñas afectados. De éstas, 5 son presentadas por organizaciones sociales, que trasladan situaciones particulares, y en otras 22 las promotoras de la queja son asociaciones que trasladan situaciones en representación de un grupo de personas, por lo que afectan a un número mayor de menores.

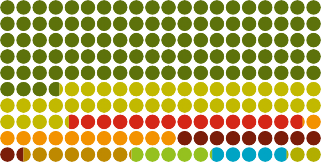

La distribución de estos expedientes por ámbitos temáticos, cuyo análisis pormenorizado constituye el núcleo fundamental del apartado 2.2. de este informe, es conforme a lo reflejado en el siguiente gráfico:

Gráfico 1.

Distribución de las quejas a instancia de parte según ámbito temático

Nivel de vida adecuado: ingresos y vivienda...................................................... 248 (51,9%)

Nivel de vida adecuado: ingresos y vivienda...................................................... 248 (51,9%)  Educación............................................................................................................................................................................................................................................................97 (20,3%)

Educación............................................................................................................................................................................................................................................................97 (20,3%) Protección .........................................................................................................................................................................................................................................................35 (7,3%)

Protección .........................................................................................................................................................................................................................................................35 (7,3%) Familia........................................................................................................................................................................................................................................................................ 29 (6,1%)

Familia........................................................................................................................................................................................................................................................................ 29 (6,1%) Salud ....................................................................................................................................................................................................................................................................................25 (5,2%)

Salud ....................................................................................................................................................................................................................................................................................25 (5,2%)

Otros.......................................................................................................................................................................................................................................................................................16 (3,3%)

Justicia ........................................................................................................................................................................................................................................................................12 (2,5%)

Dependencia y discapacidad.........................................................................................................................................................11 (2,3%)

Dependencia y discapacidad.........................................................................................................................................................11 (2,3%) Juego, deporte y cultura....................................................................................................................................................................................... 5 (1,1%)

Juego, deporte y cultura....................................................................................................................................................................................... 5 (1,1%)TOTAL

478

Fuente: elaboración propia

Los ámbitos a los que han atendido las investigaciones de oficio, esto es, aquellas abiertas ante problemas que pueden trascender el supuesto individual o situaciones en las que, a juicio de la institución, se puede estar viendo comprometido alguno de los derechos de la infancia, en 2017 se han referido fundamentalmente a los servicios sociales para infancia en desprotección (11), más 2 en el área de educación y un último relativo a la actuación de una policía local.

La panorámica cuantitativa de la actividad de la institución del Ararteko en el ámbito de las personas menores en 2017 se completa con la presentación cualitativa de las problemáticas y preocupaciones sentidas, las actuaciones realizadas y, en ocasiones, los resultados o efectos conseguidos, en un orden sugerido por el porcentaje de quejas contabilizadas y agrupados todos ellos en torno a los derechos comprometidos en las situaciones descritas.

Derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo

Artículo 271 de la Convención sobre los Derechos del Niño

Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.

Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

La determinación de cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran viviendo en situaciones de pobreza o precariedad económica es difícil, de igual manera que resulta difícil de precisar cuántos niños, niñas y adolescentes se pueden contabilizar en los expedientes de familias que relatan situaciones de dificultades para la cobertura de sus necesidades básicas. Un año más, aplicando la estimación del porcentaje de unidades de convivencia con hijos e hijas menores del total de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos a los expedientes relativos a esa prestación económica tramitados por esta institución, concluimos que 217 familias, en las que habitualmente hay más de un menor, están viviendo una situación de dificultad económica importante. A este número hay que añadir 31 expedientes del ámbito de Vivienda en los que se señala la presencia de niños y niñas, así como carencias importantes en los edificios que habitan, parte esencial de las condiciones materiales en las que se desarrolla su vida.

Contexto social y normativo

En los primeros días de 2018 se han conocido algunos datos muy interesantes sobre privación en niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza real en Euskadi. En el artículo “Pobreza y privación en la población menor. Enseñanzas generales a partir del caso vasco”, el sociólogo Luis Sanzo presenta la que resulta ser la primera información disponible en España sobre privación en este colectivo de menores, resultado de la introdución en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi 2016 (EPDS-2016) de trece

1 Los artículos citados en la cabecera de cada uno de los apartados de este capítulo II.2 proceden de la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989).

variables secundarias de privación definidas en el marco de la actualización del Sistema Estadístico Europeo (ESS) y, más en concreto, de la European Union – Statistic on Income and Living Conditions (EU-SILC) y aplicables a personas menores entre 1 y 15 años.

Con carácter general, los datos destacan el significativo impacto de la pobreza y la precariedad en los niños, niñas y adolescentes vascos. Muestran que las carencias asociadas a la pobreza y otras formas de ausencia de bienestar, incluso las más graves, no están erradicadas entre la población menor, incluso en un territorio con un sistema de garantía de ingresos comparable a los más desarrollados en el espacio de la Unión Europea.

En este sentido, considerando al conjunto de menores entre 1 y 15 años en Euskadi, en 2016 un 10,4% sufre todavía problemas básicos de privación, una cifra que es del 3,5% al considerar en exclusiva sus formas más graves. En referencia a estas carencias muy graves, un 2,3% no tiene acceso a comida proteínica cada día, con cifras de 1,5-1,6% en lo relativo a la carencia de acceso diario a frutas o verduras o a la disposición de zapato adecuado. En lo relativo a los problemas básicos pero menos graves, un 5,5% de la población menor no tiene acceso a ropa nueva y un 5,6% no puede celebrar ocasiones especiales.

Ciertas carencias, que no afectan a necesidades básicas, pero son significativas, tienen un impacto aún más destacado en el conjutno de los niños, niñas y adolescentes de Euskadi. Entre un 8,4% y un 9,5% no pueden invitar a amigos o amigas a jugar o comer en casa o participar en actividades sociales externas que tengan coste económico. La imposibilidad de disfrutar de una semana de vacaciones fuera del hogar es la carencia más extendida y caracteriza a un 17,1% de los niños y niñas vascos.

En definitiva, el estudio permite concluir que aunque el sistema de protección autonómico limita las diferencias y reduce el impacto de los problemas, en especial de los más graves, es imposible no percibir el decisivo impacto diferencial que tiene en los niños y niñas la presencia de la pobreza. Por todo esto y una vez más, el Ararteko hace suyas las palabras del autor del estudio cuando señala que “la sociedad necesita tomar conciencia de lo que realmente significa la pobreza y las demás formas de ausencia de bienestar, para la igualdad de oportunidades de las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes”.

En relación con el contexto normativo, no se han producido en 2017 novedades significativas, aunque se presenta en esta sección el Documento de bases para la mejora de la RGI que el Gobierno Vasco ha presentado, ya que plantea propuestas concretas que el Gobierno considera necesario adoptar a corto y medio plazo para la mejora de la prestación. Algunas de ellas, al menos, deberán tener su traslado a los decretos reguladores de las prestaciones.

En el mismo se plantean algunos cambios sustanciales en el actual sistema (más o menos vinculados a la presencia de niños, niñas y adolescentes en la unidad de convivencia),

como son: la determinación de las unidades de convivencia vinculadas a las personas inscritas en el padrón en un mismo domicilio con una limitación temporal, salvo excepciones; la determinación de la cuantía basada en un sistema de cuantía base y complementos individuales adicionales, que tienen en consideración principalmente a los menores; la modificación del período de empadronamiento previo en el caso de unidades familiares con hijos e hijas menores de edad; la modificación con relación a la valoración del patrimonio; la modificación del plazo de prescripción a 24 meses para reclamar las prestaciones percibidas de manera indebida salvo supuestos de dolo o voluntad de fraude; las formas de acreditación de la residencia efectiva; la posibilidad de percepción indefinida de los estímulos al empleo y otras propuestas con relación a esta modalidad; la clarificación del régimen sancionador y la participación de los Servicios Sociales y del Tercer Sector, entre otras propuestas innovadoras, como es la posibilidad de trasladar al Consejo Vasco de Finanzas medidas para integrar las políticas fiscales y de garantía de ingresos (…). En todo caso, siendo aún un documento que plantea propuestas e intenciones, este Ararteko se mantendrá atento a su materialización, al objeto de realizar su valoración.

Actuación del Ararteko ante las demandas de la ciudadanía

El reconocimiento del gran valor que el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos tiene para la contención de los niveles de pobreza y precariedad económica en Euskadi y quizás precisamente por ello, este informe no puede dejar de señalar algunos de los problemas que plantean las familias que solicitan la intervención del Ararteko para la cobertura de sus necesidades más básicas. Como en años anteriores, comienza este apartado con la presentación de algunas quejas destacadas de entre el gran volumen de intervenciones realizadas por el Ararteko en este ámbito y que expresamente hacen referencia a la presencia de personas menores de edad en las unidades de convivencia solicitantes de su intervención y/o al impacto que la medida adoptada por Lanbide ha tenido sobre ellos y ellas.

En la primera de estas quejas, Lanbide acordó la suspensión de la prestación de RGI que una persona venía percibiendo, al restar de la cuantía de la prestación que estaba recibiendo el importe de la pensión de alimentos fijada en su sentencia de divorcio para la atención a sus dos hijos, aunque en realidad se había comprobado que de facto no la venía percibiendo. El Ararteko, tras analizar las circunstancias del caso y comprobar que la interesada había hecho todo lo que estaba a su alcance para conseguir cobrar la pensión de alimentos, recomendó a Lanbide que revisara su resolución, (Resolución 3 de marzo de 2017), recomendación que ha sido aceptada.

En una segunda queja el motivo de la extinción de la RGI era que un miembro de la unidad de convivencia había incumplido el itinerario personal de inserción al no matricularse en un centro autorizado para la educación a personas adultas (EPA). El Ararteko estimó que la valoración de dicho

incumplimiento no era correcta porque dicha persona pudo matricularse y cumplir el compromiso asumido. El Ararteko recomendó la revisión de la resolución de extinción en aplicación del principio de proporcionalidad y del respeto al interés superior del menor, (Resolución del Ararteko de 18 de mayo de 2017), recomendación que no se ha aceptado.

Una tercera queja plantea la situación de la extinción de la RGI/PCV a una mujer madre de tres hijos por haber viajado en varias ocasiones a su país de origen, por un tiempo que superaba los 90 días, para poder divorciarse de su marido; todo ello a pesar de que había presentado un informe de los servicios sociales que acredita la situación de abandono de su marido. El Ararteko, en su Resolución de 6 de julio de 2017, estimó que Lanbide no había ponderado adecuadamente las circunstancias que justificaban los viajes realizados, por lo que recomendó la revisión de la resolución de extinción.

En una última queja Lanbide ha extinguido la prestación de RGI/PCV a una familia con tres menores a su cargo por haber rechazado una vivienda de protección pública al entender que dicha conducta conlleva un incumplimiento de la obligación de hacer valer un derecho de contenido económico. El Ararteko no comparte que dicha conducta conlleve el incumplimiento de dicha obligación como titular de la RGI, sino que únicamente debería afectar a la PCV, por lo que ha sugerido la revisión de la resolución por no tener suficiente amparo normativo e infringir los principios de proporcionalidad, interés superior del menor y seguridad jurídica. (Resolución del Ararteko de 21 de septiembre de 2017).

En todo caso, estas y similares situaciones han sido analizadas en el Informe-diagnóstico con propuestas de mejora sobre las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación complementaria de Vivienda por Lanbide, 2017, presentado en febrero. El estudio recoge algunos de los avances que se han realizado en la gestión de estas prestaciones, al tiempo que pone de manifiesto la necesidad de mejoras. Destaca la importancia que tiene el disponer de una normativa que clarifique los requisitos y las obligaciones de las personas titulares y de los miembros de la unidad de convivencia y que dé una respuesta ponderada y proporcionada a la pérdida de requisitos y al incumplimiento de las obligaciones para ser titular, con especial consideración al interés superior del menor. Entre las conclusiones más relevantes está la necesidad de incorporar el principio de proporcionalidad para evitar que muchas personas que cumplen los requisitos se queden fuera del sistema por conductas que, en ocasiones, responden más bien a descuidos que a incumplimientos o pérdida de requisitos. Esta cuestión tiene estrecha relación con la propuesta de regulación y aplicación del régimen sancionador que, junto a la obligada consideración del interés superior del menor constituían el núcleo fundamental de la Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril. La obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos.

En otro orden de cosas, no se puede finalizar este apartado de la actuación del Ararteko sobre la realidad en las que se

encuentran niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza real, riesgo de pobreza o ausencia de bienestar, sin referirse a las intervenciones realizadas en el ámbito de la vivienda. Como se recuerda en todas las resoluciones emitidas en esta área, “desde hace décadas, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (artículo 25.1) como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 (artículo 11.1), o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea aprobada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea de 7 de diciembre de 2000 (artículo 34.3), coinciden en resaltar la dimensión social de la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de existencia de las personas y sus familias”.

Dos son las cuestiones más habituales en las intervenciones realizadas con familias con hijos e hijas. La primera de ellas la protagonizan personas arrendatarias de viviendas de protección pública que solicitan la adjudicación de otra de dimensiones superiores al haberse modificado la configuración de su unidad de convivencia y no cumplir el inmueble la ratio mínima legal de 15m2 por persona. Hablamos de situaciones de sobreocupación importantes, normalmente por el nacimiento de hijos e hijas. Ya en informes de años anteriores el Ararteko advertía del progresivo incremento de estas solicitudes y de la necesidad de establecer una nueva regulación de los “itinerarios de vivienda”, al amparo del mandato establecido en el artículo 39 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Se trataría de materializar los itinerarios de vivienda protegida y lograr que las viviendas de alquiler social se adecúen a las necesidades de las personas y las familias arrendatarias a lo largo de las diferentes etapas de su vida. Viviendas en las que los niños y niñas que las habitan pueden disfrutar del espacio y las condiciones materiales suficientes para no comprometer su desarrollo significativamente.

El segundo grupo de quejas tiene en común la referencia a deficiencias de estas viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento de una magnitud o cualidad tal que afecta a la salud y las condiciones de vida de las personas que la habitan, habitualmente, niños y niñas de corta edad. Ante estas, la respuesta del Ararteko suele ser de corto alcance, en el sentido de solicitar la subsanación de las deficiencias en virtud del derecho a una vivienda digna.

Para finalizar, aunque no ha sido objeto de queja ante esta institución, es necesario señalar aquí la preocupación del Ararteko en relación con el aumento de las ejecuciones hipotecarias y lanzamientos contabilizados en Euskadi en 2017, recogido por el Consejo del Poder Judicial en su Informe relativo a los efectos de la crisis en los órganos judiciales. Como se puede leer en dictamen de 21 de julio de 2017 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en el que se considera vulnerado el derecho al disfrute de una vivienda adecuada de una unidad de convivencia compuesta por dos adultos y dos hijos menores de edad al no garantizar el Estado español, ni las autoridades autonómicas una vivienda alternativa tras un procedimiento judicial de desahucio, “los desalojos no deberían dar lugar a que los afectados

queden sin vivienda. Por tanto, si no disponen de recursos para una vivienda alternativa, los Estados partes deberán adoptar todas las medidas necesarias para que en lo posible se les proporcione otra vivienda”. Añade, además, que “los Estados partes deben prestar especial atención a los casos en los que los desalojos afecten a mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad, así como a otros individuos o grupos que sufran discriminación sistémica o estén en una situación de vulnerabilidad”.

En esta línea, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina para todos los casos en los que el juez tenga que autorizar el desalojo por desahucio u ocupación de una casa con niños. La sentencia del 23 de noviembre de la Sección Tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo revoca la sentencia del Tribunal Superior de Madrid, que sostenía que el auto de entrada en el domicilio estaba bien fundamentado porque el Gobierno regional había cumplido todos los trámites para el desalojo y “las cuestiones planteadas de tipo social deberán ser resueltas por los órganos administrativos municipales o autonómicos a los que correspondan, pero no en el presente procedimiento de autorización de entrada”. El Supremo considera que este argumento supone “una desconsideración” del deber de los jueces del contencioso-administrativo de tener que valorar y ponderar los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados en sus decisiones y, amparado en la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución Española, determina que, antes de autorizar el desalojo de una casa, el juez tiene que “asegurar y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos e intereses de los menores”.

Seguimiento de medidas para hacer frente a la pobreza infantil

En el informe de la Oficina referido a 2015 se recogía el anuncio de Gobierno Vasco de impulsar una estrategia de inversión en las familias y en la infancia, una estrategia de carácter interinstitucional, estable y de largo alcance, a través de un Pacto de País por la Infancia y las Familias, que diera respuesta, entre otras cuestiones, a la prevención de la pobreza infantil y la reproducción de la desigualdad. Transcurridos dos años, la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco ha avanzado a este Ararteko los términos del documento con el que se está trabajando para sentar las bases del gran pacto social por la inversión en la familia y la infancia que se pretende. Cabe precisar en este punto que en este apartado se destacarán aquellos objetivos y medidas más directamente vinculadas a la pobreza infantil, pero se reiterará una mención al pacto y la estrategia en el apartado 2.4. de este informe, donde se pondrá más atención a la perspectiva de apoyo a las familias en su conjunto.

Analizado el documento hay que comenzar valorando positivamente el diagnóstico de la realidad a la que busca dar respuesta, ya que no hace una lectura reduccionista de la pobreza infantil, sino que, en línea con lo expuesto en informes anteriores de esta Oficina, la sitúa en el mar-

co del crecimiento de la desigualdad, la transmisión intergeneracional de la pobreza y los efectos diferenciales que estas situaciones de precariedad tienen en los niños, niñas y adolescentes. También el enfoque de los niños y niñas como sujetos de derechos y el paradigma de la inversión en la infancia son, a juicio de esta institución, un adecuado punto de partida. Las líneas de desarrollo de la estrategia propuestas, cuya materialización será objeto de seguimiento por parte del Ararteko durante el marco temporal de realización, son:

Garantizar unos recursos económicos mínimos a todas las familias con hijos e hijas y prevenir la pobreza infantil.

Facilitar que los padres y las madres puedan dedicar a sus hijos e hijas todo el tiempo necesario, fomentando una organización del tiempo social más adecuada de cara a las necesidades de las familias, y favoreciendo una organización social corresponsable.

Favorecer la emancipación juvenil y los proyectos de vida autónomos, para facilitar la formación de nuevas unidades familiares que puedan, si lo desean, tener descendencia.

Favorecer que todos los niños y niñas puedan recibir servicios de atención infantil accesibles, asequibles y de calidad.

Reorientar las políticas educativas y favorecer la construcción de un sistema es-colar inclusivo y coeducador, capaz de garantizar la equidad y de compensar las dificultades del alumnado en situación de desventaja social y económica.

Reforzar los programas de parentalidad positiva, de salud infantil y de mediación familiar, de cara a reforzar las capacidades educativas de padres y madres, fomentar hábitos saludables y facilitar la resolución de los conflictos que puedan darse en el seno de las familias.

Favorecer el acceso todos los niños, niñas y jóvenes, en igualdad de condiciones, a una oferta más amplia de recursos y equipamientos socioeducativos, deportivos, culturales y de ocio.

Mejorar la gobernanza de las políticas de familia e infancia y desarrollar un espacio socioeducativo real.

A la necesaria implicación de los agentes sociales e institucionales que de la propia lectura de las líneas se infiere, se le añade la dificultad ya apuntada por el documento de que “el impacto de un fenómeno esencialmente multidimensional como la pobreza, la desigualdad o la desventaja socioeconómica tiene a corto, medio y largo plazo sobre el colectivo infantil no forma parte del encargo competencial específico de ningún nivel u organismo de la administración y tiende por tanto a ser abordado de manera fragmentaria, sectorizada y parcial”. La fórmula que se propone es “una mejor gobernanza de las políticas de familia e infancia y, en ese

marco, (…) una mejor integración de las políticas socioeducativas, favoreciendo especialmente el trabajo conjunto de los servicios sociales, educativos y sanitarios a nivel territorial y local”.

Esta necesidad de integración de las políticas socioeducativas y el trabajo compartido de los sistemas arriba citados en clave comunitaria, preventiva y de proximidad han sido reiterados por el Ararteko en múltiples resoluciones, informes y estudios como un elemento clave en la respuesta a situaciones de pobreza, desprotección y, en definitiva, desventaja social.

Artículo 28

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación (…)

Artículo 29

Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;

Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

Contexto normativo y social

En los últimos meses, se ha dado inicio al proceso de reflexión tras el cual se confía en alcanzar un pacto educativo, que sea antecedente, a su vez, de la futura Ley Vasca de Educación, todo ello como culminación del llamado Plan “Heziberri 2020”.

Se trata de un proceso del que se ha querido destacar su carácter participativo y que ha sido ordenado con el establecimiento de distintos ámbitos de debate y reflexión que se consideran determinantes en orden a la definición de un nuevo modelo educativo.

El Ararteko es conocedor de que el proceso iniciado ha sido motivo de valoraciones críticas que, en parte, no son sino reflejo de la preocupación y del interés de distintos agentes educativos, sociales y políticos por lograr el gran reto pendiente, como también lo son, a nuestro modo de ver, las importantes movilizaciones sindicales a las que venimos asistiendo las últimas semanas. Confiamos por ello en que estas valoraciones críticas sean debidamente consideradas, toda vez que, tal y como venimos señalando en nuestros últimos informes, a juicio de esta institución, la consecución de un gran pacto educativo debe ser un objetivo irrenunciable para todos los implicados.

Motivos de queja

Siguiendo el esquema que viene siendo habitual en este informe en el apartado referido a la respuesta de la administración educativa a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, la actividad de la institución en el año 2017 se presenta agrupada en torno a: admisión del alumnado, atención al alumnado con necesidades educativas especiales, formación profesional, transporte escolar, comedor escolar, becas y convivencia.

2.2.2.a) Admisión del alumnado

Por segundo año consecutivo, la institución del Ararteko quiere poner de relieve la actitud decidida de los responsables del Departamento de Educación para evitar el uso abusivo de los datos del padrón en el proceso de admisión del alumnado. A la institución le consta, porque algunas familias se lo han trasladado a modo de queja, que el Departamento no ha dudado en revisar las puntuaciones inicialmente reconocidas en concepto de cercanía del domicilio cuando otras familias afectadas han presentado las oportunas reclamaciones y denuncias. En esta ocasión, la mayoría de los casos recibidos han estado centrados en el territorio histórico de Bizkaia (Sopuerta).

No obstante, la institución del Ararteko ha mantenido serias discrepancias con el modo en que se han gestionado algunos casos de escolarización tardía. Así queda de manifiesto en la Recomendación del Ararteko de 6 de noviembre de 2017, en relación con el caso de una menor cuya familia había solicitado su escolarización en sendos centros concertados de modelo B. A juicio de esta institución, en estos casos, las comisiones de escolarización no puede utilizar criterios de escolarización que no se correspondan con la voluntad expresada por las familias (en particular en lo que respecta a la elección de modelo) y tampoco pueden propiciar tratamientos diferenciados que sean resultado de un uso arbitrario o indebido de la facultad de la que disponen para ampliar la ratio de plazas disponibles. A este respecto, debemos manifestar nuestra preocupación por el hecho de que esta posibilidad de incrementar la ratio se pueda estar utilizando de manera indebida, por ejemplo para propiciar el agrupamiento de hermanos.

El II Plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de una escuela inclusiva e intercultural 2016-2020, de

cuya aprobación se informaba el año pasado, recoge algunas propuestas que tienen que ver con la admisión del alumnado. De hecho, el caso de Vitoria-Gasteiz se presenta en él como ejemplo de buena práctica al que se quiere dar continuidad con el establecimiento de un eje estratégico orientado a abordar el análisis de las zonas de influencia escolar, la proporción de plazas escolares en cada una de ellas por redes educativas y el impacto que éstas tienen en la escolarización del alumnado autóctono e inmigrante, todo ello con el propósito último de fomentar la escolarización inclusiva y equilibrada del alumnado inmigrante entre redes (incluso en la misma red), dentro de la zona de influencia escolar.

Ello no ha evitado, sin embargo, que la institución del Ararteko haya recibido muestras de preocupación por parte de agentes educativos que vienen haciendo seguimiento de los datos de matriculación. Por ello, se ha acordado la apertura de un expediente de oficio, con el fin de contrastar la realidad de tales datos y requerir de los responsables educativos su parecer motivado con respecto a la crítica expresada de falta de medidas complementarias o añadidas que puedan contribuir a tratar de articular una mejor respuesta educativa en todos aquellos casos de excesiva concentración de alumnado inmigrante. En el análisis, no obstante, se habrán de incorporar las conclusiones de investigaciones y personas expertas que sostienen que los problemas de convivencia o, incluso, de rendimiento en los centros con alta concentración de niños y niñas de familias inmigrantes tienen poco de real si no se considera el impacto de la concen- tración general de desventaja en esos espacios educativos.

2.2.2.b) Alumnado con necesidades educativas especiales

En lo que respecta a este apartado, el Ararteko debe destacar la actitud receptiva que han tenido los responsables de Educación en relación con sendas actuaciones referidas a alumnos con discapacidad que deseaban cursar enseñanzas de formación profesional.

De una de ellas, ya se ha dado cuenta detallada en el apartado 2 en el que se incluyen las quejas destacadas (2.2. Joven con discapacidad interesada en cursar nuevas enseñanzas de grado superior de formación profesional).

La otra se ha concretado en la Recomendación del Ararteko de 25 de abril de 2017 que finalmente ha sido aceptada. En ella la institución ha pedido que se reconsiderase la conveniencia de incrementar o elevar los actuales porcentajes de reserva de plazas en enseñanzas de formación profesional con el fin de favorecer la integración social y laboral del alumnado con discapacidad haciendo al menos que las futuras órdenes anuales por las que se regule el proceso de admisión del alumnado interesado en cursar estas enseñanzas se previese, de una manera expresa, un sistema de redondeo al alza para entender cumplido el porcentaje de reserva a favor del alumnado con discapacidad.

No cabe decir lo mismo de la sugerencia planteada con anterioridad por esta institución (Resolución de 5 de abril de

2016) para favorecer la admisión del alumnado con discapacidad en los ciclos formativos de grado medio y superior, ampliando la reserva establecida también a los alumnos que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa. Finalmente, la respuesta facilitada al respecto por los responsables educativos ha llevado a esta institución a considerar que la sugerencia no ha sido aceptada.

Pasando a otro orden de asuntos, es de destacar igualmente la actitud colaboradora que han tenido en general los responsables educativos y que han permitido dar una pronta satisfacción a las familias y alumnos afectados. Por todas, citaremos a modo de ejemplo, la queja promovida por la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas “Euskal Gorrak”, así como la decisión adoptada con respecto al centro de educación especial “Gorbeialde” de dar las instrucciones oportunas para que el personal fisioterapeuta realice fisioterapia respiratoria y los especialistas de apoyo educativo realicen las tareas asociadas a la alimentación mediante sonda gástrica o por bomba dosificadora. Se trata, sin duda, de unas primeras reacciones que merecen ser valoradas de forma positiva pero que quizá deban ser completadas con nuevas medidas orientadas a asegurar la atención integral que merece este alumnado. La institución no renuncia a seguir trabajando a este respecto.

2.2.2.c) Formación profesional

En lo tocante a la formación profesional, este año el Ararteko ha recibido numerosas quejas que, no obstante, no han sido contabilizadas por la Oficina de Infancia y Adolescencia, ya que no afectaban a niños, niñas y adolescentes, sino a personas mayores de edad que se encontraban cursando o habían cursado enseñanza de personas adultas y en disposición de obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria. La información sobre la problemática planteada está debidamente relatada en el capítulo II.2 del informe general.

En otro orden de cosas, continúa un año más sin resolverse adecuadamente la respuesta a las necesidades formativas de determinados chicos y chicas tras la implantación en el curso 2015-2016 de la Formación Profesional Básica y la desaparición de los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) y los programas de formación transitoria integrada del curso 2014-2015.

Una respuesta desde el sistema educativo formal y reglado podría venir del desarrollo del decreto que regula la Formación Profesional Básica en Euskadi, que contempla la posibilidad de articular, mediante una convocatoria específica, una oferta de ciclos formativos de Formación Profesional Básica para personas mayores de 17 años y sin estudios secundarios acreditados, así como la posibilidad de establecer y articular ofertas formativas de formación profesional adaptadas a las necesidades de colectivos con necesidades específicas (disposición adicional segunda). No se conoce, en todo caso, que se estén dando pasos en esta dirección. Las escasas respuestas ofrecidas hasta la fecha proceden

del subsistema de formación para el empleo, con algunas formaciones vinculadas a certificados de profesionalidad.

Transporte escolar

Como es sabido, el reconocimiento de servicios complementarios como es éste del transporte escolar suele estar condicionado al cumplimiento de determinados requisitos como es, por ejemplo, que la escolarización en centros concertados lo sea por indicación de la administración educativa debido a la falta de una oferta pública suficiente.

Este tipo de condicionantes no suelen suponer en general mayores problemas. No obstante, pueden llegar a ser muy polémicos cuando la administración educativa no acepta o discrepa de partida del hecho de que la escolarización se haya producido siguiendo sus indicaciones. Para ilustrar este tipo de casos, consideramos de interés hacer referencia a la Recomendación del Ararteko de 4 de mayo de 2017 en el caso de un menor que fue escolarizado en un centro concertado de modelo A ante la imposibilidad de dar satisfacción a la elección realizada por la familia.

Comedores escolares

En lo que respecta a esta materia, consideramos importante resaltar un grupo de quejas que ponen en relación el alumnado usuario que profesa la religión musulmana y las características alimentarias de los menús de los centros con servicio de comedor. Aunque se trata de un tema abordado con ocasión de quejas individuales y que no es desconocido por la Administración educativa vasca, la singularidad de las quejas ha venido dada por ser presentadas de manera colectiva tanto por Comunidades Islámicas de distintas localidades como por la Federación Islámica del País Vasco. En las respuestas se les ha recordado que la normativa aplicable recoge como uno de los menús especiales ofertados a los comensales el identificado como “menú no cerdo”; si a pesar de esa premisa, se conocieran incorrecciones en la prestación del servicio, se pedía que los supuestos concretos se precisaran suficientemente para que, previa reclamación al propio Departamento de Educación, se pudiera estudiar la posibilidad de intervenir.

Becas y otras ayudas al estudio

Los procedimientos administrativos en materia de becas y ayudas al estudio continúan dando pie a un volumen notable de expedientes de queja que la ciudadanía promueve y que año tras año constituye una prueba de la inquietud por el asunto.

Ahora bien, contemplada la cuestión en términos cualitativos, las razones por las que los particulares formulan las quejas tienden a reproducirse; esto es, se siguen centrando en desacuerdos con las decisiones de la Administración educativa a las que se suman las provocadas por los retra-

sos en resolver, con especial protagonismo de las demoras en dictar resolución expresa sobre los recursos de alzada interpuestos.

En un plano más concreto, se continúa detectando como en ejercicios pasados quejas que provienen de personas con un grado importante de vulnerabilidad para las que, dificultades en las destrezas idiomáticas y en el entendimiento correcto de requisitos, se hace dificultoso en ocasiones poder ejercer de manera adecuada sus derechos; en este tipo de expedientes se pone énfasis, sin perjuicio de tener que ajustarse a las previsiones legales que rijan, en recabar el despliegue de una especial sensibilidad en su tratamiento.

Relacionado con esta cuestión, en uno de los encuentros periódicos que la institución del Ararteko mantiene con asociaciones gitanas, representantes de algunas de estas asociaciones mostraron su especial preocupación por el modo en que la administración educativa viene gestionando las becas y otras ayudas al estudio, en particular, por el modo de determinar la renta de las familias solicitantes de estas ayudas cuando éstas (las familias), además de no haber presentado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), tampoco son perceptoras de ninguna prestación o ayuda social (RGI…). Asimismo, mostraron su preocupación por la exigencia del abono de cuotas previas por la utilización del servicio de comedor en el caso del alumnado que previsiblemente vaya a ser beneficiario de becas. Ello ha hecho que la institución haya acordado la apertura de un expediente de oficio al respecto, que a la finalización del año aún no se ha concluido.

Convivencia escolar

Las quejas presentadas ante el Ararteko por motivos vinculados a la convivencia en centro educativo son este año muy pocas y en las que hacían referencia a casos particulares, la administración educativa ha encauzado la situación convenientemente. La existencia de un solo caso, no obstante, ya haría necesaria la presencia de estas líneas en un informe que trata de dar cuenta de la afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Esta misma razón está en la base de la valoración positiva que el Ararteko hace de la iniciativa Bizikasi 2017-2020, con la que el Departamento de Educación quiere dar un nuevo y significativo paso en la mejora de la convivencia y la erradicación del acoso en los centros educativos. En palabras de la Consejera en su presentación “Bizikasi persigue como objetivo prioritario convertir el centro escolar en una zona libre de violencia. Que el centro escolar sea un espacio educativo de desarrollo personal y social y que todos los miembros de la comunidad educativa, a través del conocimiento y de un compromiso compartido permanente, lo conviertan en un entorno seguro para la convivencia positiva y sin tolerancia alguna ante situaciones de acoso. Bizikasi se crea para prevenir las situaciones de acoso y en el caso de que se dé el mismo, intervenir adecuadamente con el alumnado que sufre acoso, pero también con quienes contemplan el acoso a modo de espectadores y con el alumnado con comporta-

miento acosador”. Contempla para tal fin medidas preventivas, de intervención y evaluación. Tras los trabajos preparatorios, la Resolución de la Viceconsejera que anualmente establece las directrices para la organización del curso académico recoge ya para este curso 2017-2018, tanto en la etapa de Educación Infantil y Primaria como de Secundaria, indicaciones precisas para la implementación de la iniciativa en los centros.

La Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko seguirá con interés el desarrollo y los resultados de este ambicioso proyecto.

De índole distinta, pero relacionado tangencialmente con la convivencia en el centro educativo se recoge aquí la queja presentada por la Asociación de Madres y Padres de un Colegio Público de Educación Infantil y Primaria con relación a la actuación de tres agentes de la Policía Municipal de Bilbao en el centro. La asociación consideraba que la actuación de los agentes, accediendo a acompañar a algunas profesoras a las aulas, no había sido educativa ni adecuada, lo que, según señalaba, había reconocido el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Ponía también de manifiesto que la presencia de los agentes en las aulas solo había servido para generar en los niños y niñas miedo a ir a la escuela. El Ayuntamiento de Bilbao explicó que los agentes habían acudido al centro para interesarse por un posible caso de absentismo escolar y que la directora y otra responsable educativa, que se encontraban en ese momento reunidas para tratar problemas de relación entre el alumnado y la aparición de un posible caso de acoso escolar, les solicitaron que las acompañasen. El Ararteko considera que los responsables policiales tienen que aclarar cuál fue el contenido concreto de la actuación de los agentes y la habilitación legal a cuyo amparo se realizó, y determinar si la actuación podía o no encontrar amparo en el ejercicio de las funciones que la Policía Municipal tiene legalmente atribuidas, lo que, según la información facilitada, no parece que hayan realizado. El Ararteko considera que en ese análisis debe tenerse en cuenta la valoración que ha realizado el Departamento de Educación de lo sucedido, y tenerse presente, además, que el sistema educativo dispone de cauces e instrumentos para dar respuesta a situaciones como la que motivó la actuación de los agentes, en los que no parece que pudieran encontrar acomodo actuaciones de la Policía Municipal como la cuestionada en la queja. El Ararteko considera, igualmente, que lo sucedido en este caso revela la necesidad de establecer pautas de actuación en este ámbito y de instruir a los agentes al respecto. El Ayuntamiento de Bilbao ha mostrado, sin embargo, su parecer contrario a las consideraciones citadas y a actuar en el sentido señalado.

La Ertzaintza está también actuando en los centros educativos en el marco de un programa del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Agentes voluntarios, a quienes se prepara con una formación específica y se les dota de recursos, acuden a los centros que lo solicitan a dar charlas sobre acoso escolar. En el marco de la visita de personal de la institución del Ararteko a la comisaría de la Ertzaintza de Galdakao se ha podido conocer, además, una experiencia piloto en el municipio de Basauri con la habilitación en el

centro educativo de una dependencia, junto a la Dirección, en la que hay permanentemente agentes para atender cualquier pregunta que quiera realizar el alumnado. Al parecer, según indican, la fórmula ha permitido detectar casos de acoso escolar que no se conocían.

2.3. Derecho a ser protegido frente al abandono, el maltrato o la violencia

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

Contexto social y normativo

Como se anunciaba en el informe de la Oficina de 2016, en 2017 se ha aprobado el Decreto 152/2017, de 9 de mayo, que actualiza el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo –Balora.

En relación con los trabajos para la necesaria actualización de la normativa autonómica de infancia tras la aprobación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales confirma que continúa avanzando en el plan de trabajo previsto:

El decreto regulador del acogimiento familiar se encuentra ya en fase de tramitación avanzada, estando prevista su aprobación para 2018.

El decreto regulador de un procedimiento de actuación común a seguir por las diputaciones forales para la emisión del informe exigido por el Reglamento de Extranjería al órgano autonómico competente en materia de protección de menores en relación con el programa de carácter humanitario al que se refiere el desplazamiento temporal de personas menores de edad extranjeras está en trámite de participación ciudadana y prevista su aprobación también para 2018.

Los decretos relacionados con los procesos de adopción están en tramitación, pero muy vinculados al tra-

bajo realizado desde el grupo técnico de la Comisión Interautonómica de Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Decreto 277/2011, de 27 de diciembre, de acreditación y funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI), por otro lado, dejará de tener efecto en cuanto se apruebe el nuevo decreto regulador de los Organismos Colaboradores para la Adopción Internacional (OCAI), ahora de competencia estatal. En Euskadi no se está produciendo ningún perjuicio en este tiempo de tránsito, porque no hay ninguna ECAI acreditada a fecha de hoy.

En cuanto a la modificación de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia, se mantienen las previsiones de remisión del proyecto de ley al Consejo de Gobierno para el primer cuatrimestre de 2019.

Por razones distintas a las de la actualización normativa derivada de la legislación de infancia, el Ararteko se interesa también por el eventual desarrollo del decreto regula- dor de los servicios de intervención socioeducativa. El paso siguiente a la aprobación del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios sociales es la regulación de cada uno de los servicios de esta cartera, en consonancia con las fichas descriptivas apuntadas en aquel. En el ámbito de la infancia se señala como de urgencia el desarrollo del decreto que regule los servicios de intervención socio-educativa, de competencia municipal y, por ello, bastante heterogéneos en la actualidad. Por la respuesta ofrecida por la Dirección de Política Familiar y Diversidad, no parece existir intención de desarrollo al respecto en el corto-medio plazo.

En relación con el grado de desarrollo y difusión de los pro- tocolos recogidos en las disposiciones finales del Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social, el estado de situación es:

No se está actuando sobre el Protocolo común de actuación en la acogida de urgencia de personas extranjeras menores de edad no acompañadas (disposición adicional sexta) y se encuentra en el mismo punto que quedó –muy avanzadocuando el protocolo marco estatal se aprobó. Aunque ya se comentará en el apartado de este capítulo relativo a la atención a los menores extranjeros sin referentes familiares, el Ararteko considera conveniente continuar avanzando sobre la base de aquellos trabajos previos consensuados por las instituciones vascas, en la medida en que valora que aportaban mayores garantías para la salvaguarda efectiva de los derechos de estos y estas menores.

Continúa sin haber constancia de interés alguno por la elaboración de un Protocolo de registros corporales, a pesar del compromiso adoptado por el departamento con el Ararteko en el año 2010 en el marco de los seguimientos para la elaboración de los informes anuales y por el cual estos registros pasarían a ser regulados por un protocolo, en lugar de una modificación del decreto, como recomendábamos. Recuperando la idea original, quizás éstos puedan ser considerados e incorporados al decreto en el momento en que éste se modifique para ser adaptado a la normativa de infancia vigente.

Por último, hay que informar de que los informes de impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia exigidos por la legislación de infancia arriba citada y que deberían acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos (artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) no se están realizando. El Ararteko sugiere que, si no se estimara conveniente iniciar un proceso de modificación de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre (elaboración de disposiciones de carácter general), por el esfuerzo de gestión y los prolongados tiempos que supone, incluso de manera transitoria si se decidiera acometer tal modificación, se podría proceder como se hizo en el caso de los informes de impacto de género, en que se optó por elaborar unas Directrices para todos los departamentos del Gobierno, que con posterioridad las diputaciones forales emularon. En todo caso, cualquiera de las vías que se adoptara requeriría de un estudio previo para la elaboración de esas directrices.

Motivos de insatisfacción

Con relación a los aspectos trasladados por las personas que han interpuesto quejas relacionadas con este ámbito, un año más, en un número importante de los casos se trata de progenitores disconformes con la valoración de los servicios de infancia por la que se concluye el desamparo de sus hijos o hijas, la suspensión de la patria potestad y la asunción de la tutela por parte del ente foral. En un alto porcentaje, estos padres y madres acuden al Ararteko después de haber recurrido en vía judicial la orden foral que determina el desamparo y la medida de protección del niño, niña o adolescente, lo que imposibilita nuestra actuación en lo tocante a la principal demanda de los promotores de la queja. En otras ocasiones, las familias acuden poco tiempo después de haber tenido conocimiento de la decisión de la Administración, solicitando asesoramiento e información para impedir que la medida finalmente se lleve a cabo. Ciertamente, las posibilidades de intervención del Ararteko con relación al principal motivo de desacuerdo de los progenitores –en definitiva, la valoración de sus dificultades para responder adecuadamente a las necesidades de sus hijos e hijas– son limitadas. Por una parte, porque esta institución no entra a realizar juicios de valoración sobre cuestiones técnicas como la competencia parental o la situación de desprotección, y, por otra, como se decía, porque en buena parte de las ocasiones la propia decisión de la Administración está pendiente de valoración judicial.

Otro conjunto numeroso de quejas se ha formulado en torno al desacuerdo con la intervención realizada por los servicios sociales, tanto de atención primaria como de atención secundaria, en diferentes momentos del proceso: desacuerdos con la intervención familiar planteada o con su intensidad, desacuerdos con el régimen de comunicación propuesto (periodicidad de los encuentros con los hijos e hijas o con el carácter supervisado de éstos), disconformidad con el ejercicio de la guarda de los hijos e hijas tutelados (cambios de acogimiento residencial a acogimiento familiar), etc. Se incrementan en este grupo y en relación con años anteriores, las reclamaciones de personas en un contexto de separación altamente contenciosa Por lo que esta institución ha podido conocer, los desacuerdos no se circunscriben, en muchas ocasiones, a la actuación de los servicios sociales, sino que tienen todo un corolario en el sistema educativo (los centros escolares, la Inspección…), el sistema de salud (los profesionales de los servicios de pediatría) y otros. En todos ellos se constata la dificultad para conseguir la mínima colaboración por parte de los progenitores, que rechazan todas las propuestas de intervención formuladas, ajenos al impacto y el daño generado en su hijo/hija.

La realidad es que en los casos en los que hemos podido concluir nuestra intervención tanto en este segundo bloque de quejas como en el anterior, la actuación de la administración ha resultado no incorrecta.

Merece la pena detenerse en una actuación iniciada de oficio por el Ararteko en respuesta a la solicitud de intervención de un número no desdeñable de personas extranjeras ante lo que consideraban una actuación excesiva de los servicios sociales de infancia, que estaban interviniendo en sus familias, a veces incluso con medidas de separación que no entendían. El elemento común a todos estos casos era una escasa comprensión y comunicación en castellano, constatada en los encuentros mantenidos por el personal del Ararteko en sus oficinas de atención y en el momento de la presentación de las quejas.